Doar sangue é uma ação de extrema importância para salvar vidas. É um ato de altruísmo e solidariedade que precisa ser incentivado a todo momento. O sangue humano é insubstituível, usado para várias situações de saúde em que a transfusão é necessária. O Brasil possui hoje hemocentros espalhados em todos os Estados, o que representa o esforço público para o incentivo à doação regular pela população.

Mas será que sempre foi assim? Como surgiu essa prática tão importante? Como era feita a transfusão de sangue em seus primórdios? O Objeto em Foco deste mês vai explicar uma das técnicas empregadas no início do século 20.

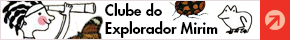

A seringa de transfusão de sangue do Dr. Jubé foi criada em 1923 e patenteada em julho de 1924. Louis Jubé foi um médico e físico francês que se dedicou à hematologia em um período em que a medicina dava os primeiros passos no estudo do sangue e na possibilidade de tratamentos a partir da transfusão.

A transfusão de sangue ao longo dos tempos

A história da transfusão de sangue tem um longo caminho, muitas vezes cercado de incertezas e pouca documentação. Há relatos de que o sangue era usado para tratar e curar doenças da realeza do Egito Antigo. Outros acreditam que essa prática tenha sido utilizada na Grécia Antiga. Contudo, essas histórias possuem poucas fontes objetivas que as confirmem.

Relatos sobre os primeiros estudos a respeito da transfusão de sangue são do século 17. Eles ganharam força com a Revolução Industrial e o aumento da urbanização, que possibilitaram a aceleração de investimentos e pesquisas em novas tecnologias. Os primeiros experimentos eram feitos a partir de sangue de animais, com transfusões entre eles ou entre animais e humanos. Porém, foi em 1818, na cidade de Edimburgo (Escócia), que James Blundell (1790-1878), médico obstetra, realizou a primeira transfusão bem-sucedida de uma pessoa para outra, realizada em mulheres que tiveram hemorragia pós-parto.

Mesmo com este relativo sucesso, o processo de transfusão ainda era muito incerto e arriscado, pois tinha uma taxa baixíssima de sucesso. Além disso, havia dificuldades no armazenamento correto do sangue sem que ele coagulasse e a indefinição quanto ao motivo das falhas na transfusão. Por esses motivos, a transfusão ainda era restrita a casos extremos de traumas ou hemorragias, quando a morte do paciente era quase certa.

Descobertas científicas aceleraram o processo

Os primeiros avanços para resolver os problemas relativos ao processo de transfusão de sangue começaram a aparecer em 1901. O patologista austríaco Karl Landsteiner (1868-1943), do Instituto Anatomopatológico de Viena, identificou as proteínas específicas presentes nas hemácias e no plasma de uma pessoa, o que deu origem ao sistema ABO. Só aí foi possível dividir os tipos sanguíneos da forma que conhecemos atualmente: A, B, O e AB.

A descoberta permitiu identificar o motivo das falhas na transfusão. Caso os tipos sanguíneos envolvidos na transfusão não fossem compatíveis, o sistema de defesa do receptor atacava as proteínas incompatíveis presentes no sangue doado.

Mais tarde, em 1940, no Instituto Rockfeller em Nova York, Landsteiner e Alexander Salomon Wiener (1907-1976), médicos estadunidenses, descobriram o sistema do Fator RH. Ele indica a presença ou não dessa outra proteína nas células do sangue, e que também se tornou um fator de identificação. Assim, o sangue começou a ser classificado também como positivo ou negativo.

O desafio do armazenamento do sangue já havia sido resolvido em 1914, quando o cirurgião belga Albert Hustin (1882-1967) e o médico argentino Luis Agote (1868-1954) descobriram que a adição de citrato de sódio, um composto químico, impede a coagulação sanguínea. Este achado permitiu que fossem criados bancos sanguíneos e tirou a obrigatoriedade de as transfusões serem feitas diretamente braço a braço.

Objetos para transfusão de sangue

Muitos aparelhos foram desenvolvidos como tentativas de solucionar os problemas da transfusão. O primeiro deles foi o Aparelho de Collin, criado em 1874. Essa invenção foi muito difundida pelo exército francês entre o final do século 19 e início do 20. Mas este aparelho não impedia a coagulação do sangue.

O aparelho de Agote surge com a descoberta do anticoagulante. Com a possibilidade de armazenamento do sangue, era possível que a transfusão ocorresse por mais tempo.

A Seringa de Jubé se insere nesse momento de efervescência das descobertas da transfusão de sangue e de sua importância. Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), muitos combatentes precisaram passar por transfusões, necessidade que acelerou o processo de desenvolvimento dessa técnica.

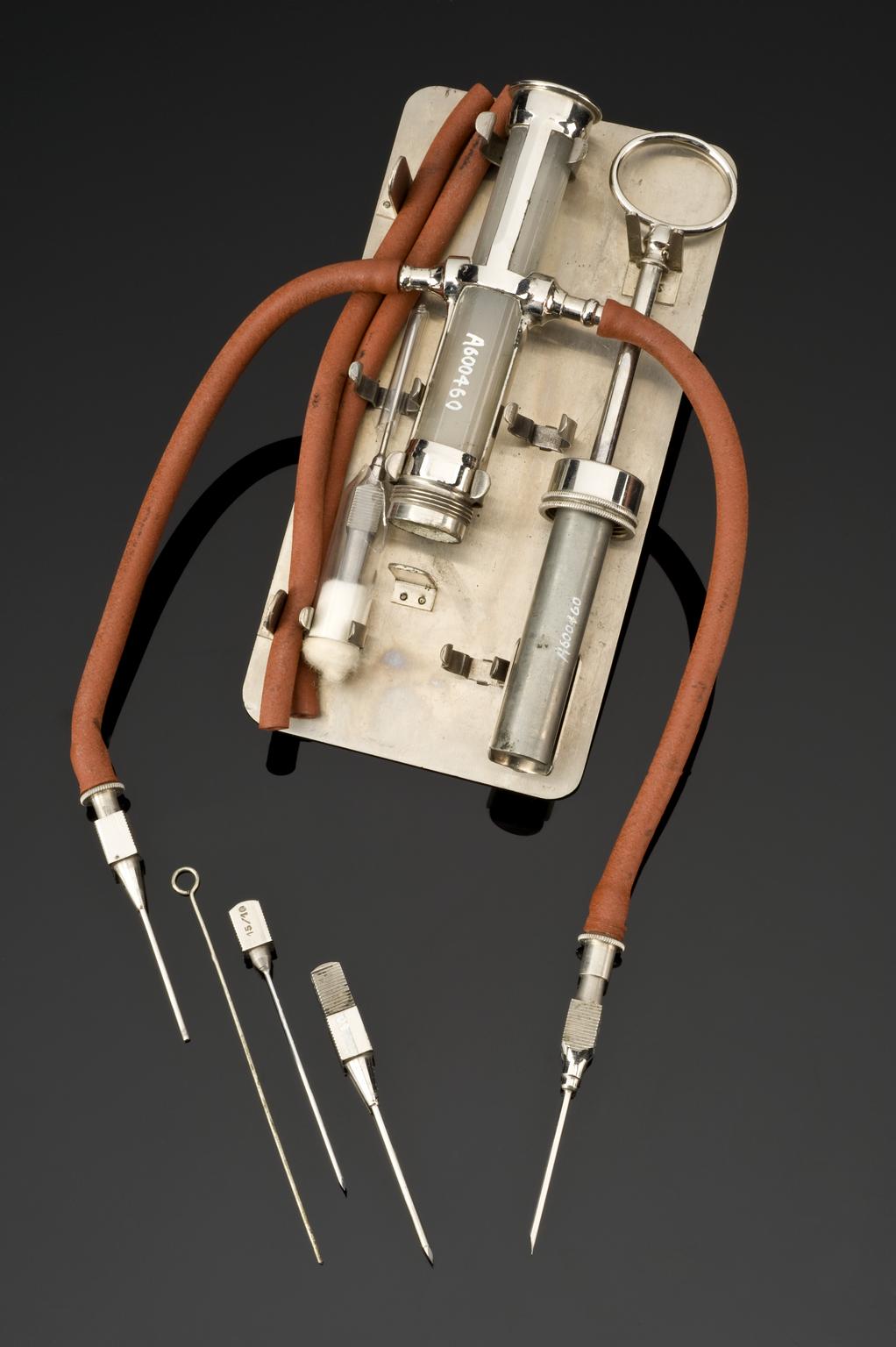

A seringa era formada por um corpo cilíndrico feito de vidro, onde ficava armazenado o sangue, um pistão que se encaixa nesse corpo, responsável pela sucção e a aspiração do sangue, duas agulhas e duas mangueiras de borracha.

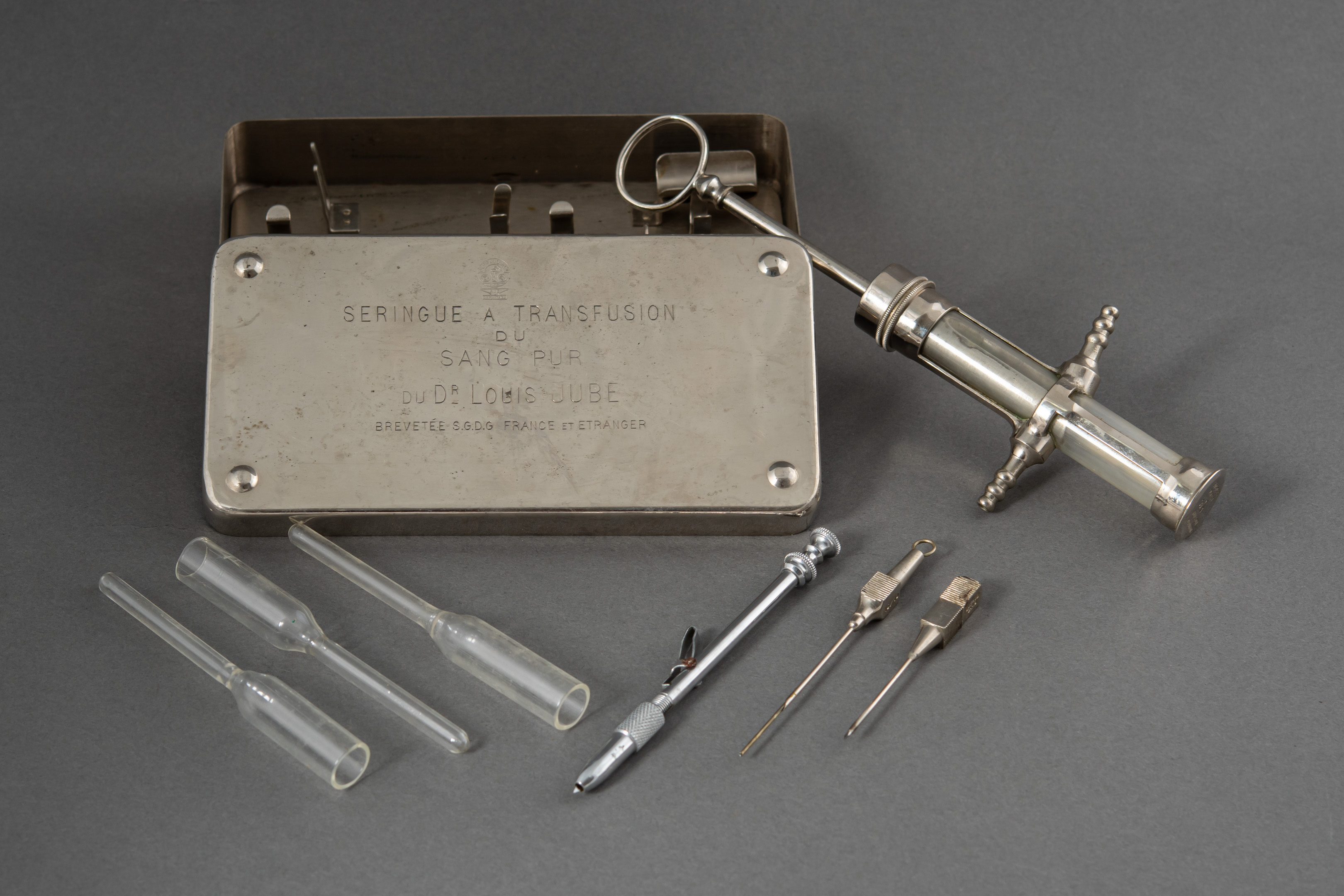

Para o procedimento, o doador e o receptor precisam ficar um de frente para o outro e cada um com seu braço puncionado por uma agulha. Ela ficava conectada a uma das mangueiras, que, por sua vez, também se conectavam ao corpo cilíndrico por meio de dois furos em lados opostos.

Em comparação com os outros aparelhos que existiam, a inovação da Seringa de Jubé era a rapidez e agilidade do processo. Isto acontecia porque o pistão da seringa possuía um sulco feito em apenas um dos lados. Dependendo do lado em que estava posicionado, libera ou segura o sangue.

Como funcionava a Seringa de Jubé

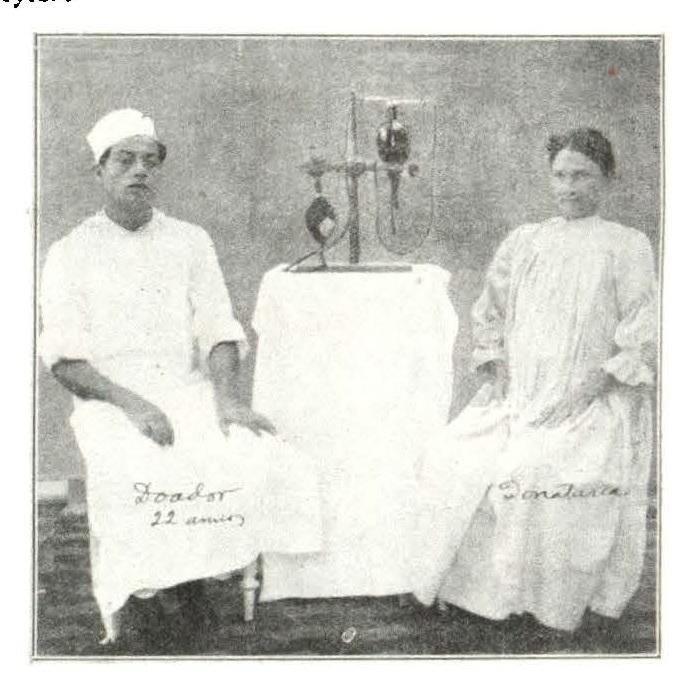

O procedimento funcionava da seguinte maneira: doador e receptor deveriam ser colocados lado a lado, cada um com um dos braços preparado para a punção. Os dois tubos de borracha deveriam ser encaixados na seringa, um do lado esquerdo e outro do lado direito, e os tubos deveriam ter uma agulha conectada em cada uma de suas extremidades. Uma agulha deveria ser puncionada primeiramente na veia do doador. Em seguida, a outra era inserida na veia do receptor.

Depois, era preciso acionar a seringa puxando e girando o pistão para retirar o sangue de um lado e depois retornando para a posição inicial para travar a saída. Em seguida, a outra agulha era inserida no receptor e o pistão girado para o lado oposto, para que a outra abertura conduzisse o sangue para o tubo de borracha que sairia diretamente na agulha inserida na veia do receptor.

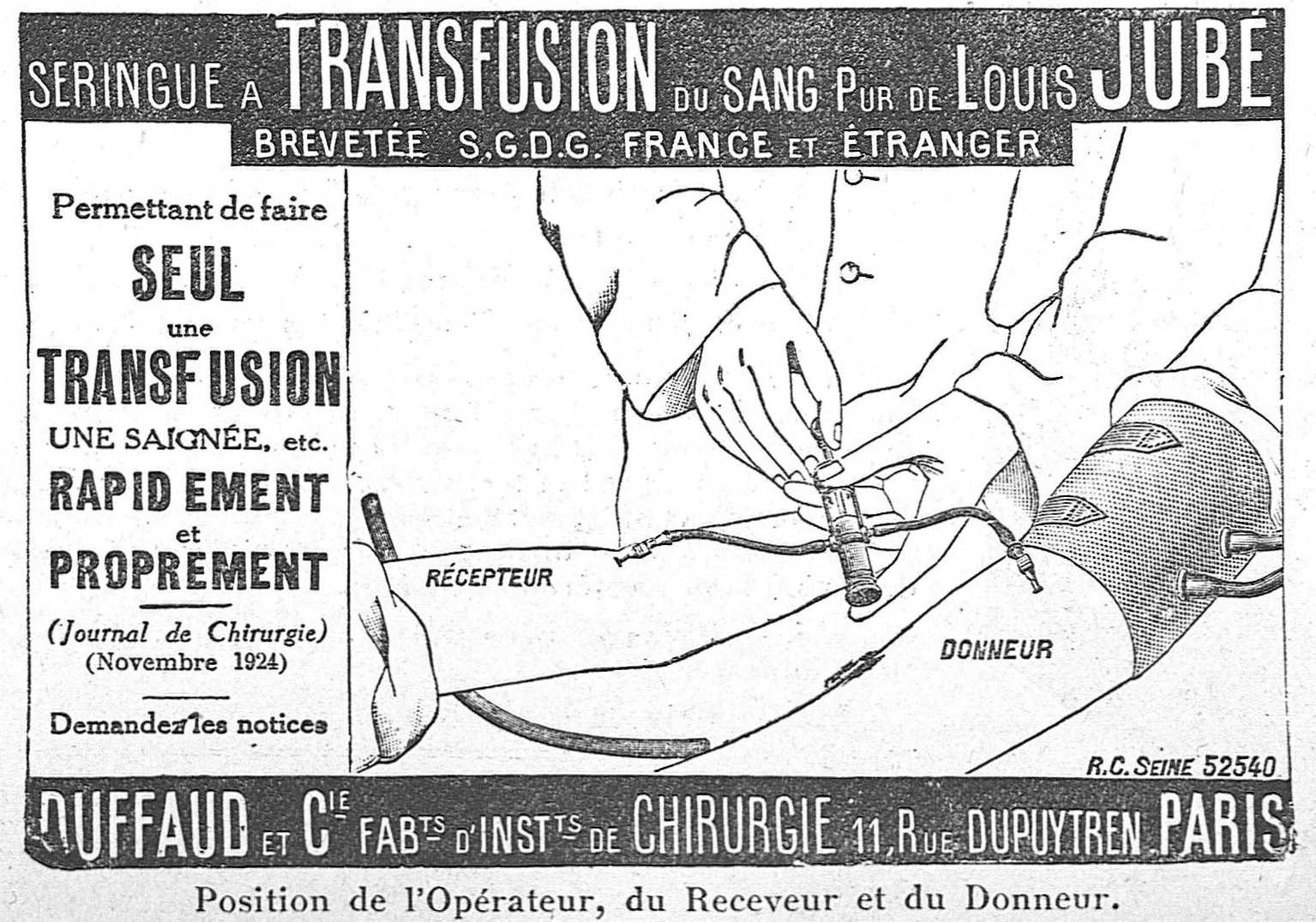

Figura 3 – Manual de instruções da seringa de transfusão. Acervo: Museu da Faculdade de Medicina, Odontologia e Ciências da Saúde da Universidade de Melbourn. Disponível em: https://collections.mdhs.unimelb.edu.au/objects/33705/seringue-a-transfusion-du-sang-pur-du-dr-louis-jube-brevetee-sgd-france-et-etranger

A invenção de todo esse mecanismo possibilitou que o processo de transfusão fosse feito em velocidades maiores do que antes. A cada 3 ou 4 segundos era possível bombear 5 ml de sangue. Essa velocidade inibia a coagulação do sangue, pois, a cada vez que o processo era reiniciado, um sangue “novo” era utilizado. Por esse motivo, ficou conhecido como transfusão de sangue “puro”, pois não possuía os produtos usados como anticoagulantes. Além do mais, o objetivo do fabricante era de que fosse possível que qualquer pessoa, mesmo sem instrução médica, pudesse realizar o processo em caso de emergência.

A caixinha de metal que continha o kit de equipamento era acompanhada de um manual de instruções, que explicava a maneira correta de usar o equipamento, como armazenar e limpar e a quantidade de sangue que deve ser transfundido. Informava ainda a diferença entre os tipos sanguíneos e a importância de testar o sangue antes do procedimento, além da necessidade de testar o doador para possíveis doenças infecciosas.

Usos da seringa de transfusão de sangue no Brasil

O primeiro caso de transfusão bem-sucedida com aplicação clínica na Brasil ocorreu em 1915, na Bahia. O médico Garcez Froés fez o procedimento para uma paciente com hemorragia uterina, utilizando o aparelho de Agote.

Com a organização dos primeiros serviços especializados em transfusão no país, a Seringa de Jubé passou a ser o instrumento mais usado. Essa preferência se devia a simplicidade de manuseio e facilidade de esterilização. Com este equipamento, o sangue era transferido diretamente do doador para o transfundido, dispensando o uso do anticoagulante.

Centros de doação e bancos de sangue foram criados nas regiões Sul e Sudeste. Em sua formação, além da equipe médica, eles contavam com um grupo cadastrado de doadores do tipo sanguíneo “O”, o tipo sanguíneo universal, que eram remunerados a cada doação.

Muitos avanços foram alcançados ao longo das últimas décadas. Entre eles, estão a fundação da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, a criação do SUS, a doação voluntária e o desenvolvimento de protocolos para tornar as doações mais seguras, evitando contaminações cruzadas. Nos anos 1980 e 1990, foram estabelecidas outras medidas, como a Lei Henfil, que obrigava a testagem sorológica para HIV em todo sangue doado, e a implantação do Plano Nacional de Sangue e Hemoderivados, que implementou uma rede nacional de hemocentros. Isso deu incentivos a pesquisa e infraestrutura.

Com todos esses avanços, é de se esperar que esse antigo aparelho fosse deixado de lado. A seringa de Jubé representou uma inovação importante para seu tempo, mas permanece como um relato das necessidades de sua época e uma representação importante de como o desenvolvimento científico impacta diretamente na vida das pessoas.

Informações técnicas do objeto:

Objeto: Seringa

Título: Seringue a transfusion du sang pur du Dr Louis Jubé

Autor: Louis Jubé

Fabricante: Duffaud & Cia

Origem: França (Paris)

Época: Década de 1920

Material: metal, borracha, vidro

Dimensões: 19,5 x 6 cm

Coleção: Haity Moussatché

Procedência: Biblioteca de Ciências Biomédicas – Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde

Fontes:

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Seringue Luis Jubé Pour La Transfusion Du Sang Pur. Revista Medicina, Bogotá, v. 33, n. 1, p. 63-64, mar 2011. Disponível em: https://revistamedicina.net/index.php/Medicina/article/view/92-7

BOULTON, F; ROBERTS, D.J. Blood transfusion at the time of the First World War – practice and promise at the birth of transfusion medicine. Transfusion Medicine, v. 24, n. 6, p. 325-334, jan. 2015. DOI: 10.1111/tme.12171. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tme.12171

BRAZIL-MÉDICO. Revista semanal de Medicina e Cirurgia. Ano 1916, Rio de Janeiro, p. 195 e 202. Disponível em: https://www.obrasraras.fiocruz.br/media.details.php?mediaID=173

CHADWICK, James R. Transfusion. The Boston Medical and Surgical Journal, v. 91, n. 2, jul. 1874. DOI: 10.1056/NEJM187407090910201. Disponível em: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM187407090910201

CUNHA, Cristiane Silveira et al. Transfusão de sangue no Rio de Janeiro e em Salvador: a tecnologia na virada do século. Cadernos UniFOA, Volta Redonda, v. 17, n. 48, p. 153–160, 2022. DOI: 10.47385/cadunifoa.v17.n48.3649. Disponível em: https://revistas.unifoa.edu.br/cadernos/article/view/3649

FLORESTI, Felipe. Os antigos perigos de receber sangue. Revista Pesquisa FAPESP, São Paulo, v. 341, jul 2024. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/os-antigos-perigos-de-receber-sangue

Créditos:

ESPINDOLA, Matheus de Oliveira; NOGUEIRA, Inês Santos. Objeto em Foco: Seringa de transfusão Dr. Jubé. In: Museu da Vida Fiocruz. Publicado em 17 de abril de 2025.

Objeto em Foco é um produto de divulgação do acervo museológico sob a coordenação de Inês Santos Nogueira, Serviço de Museologia - Museu da Vida Fiocruz.